11月20日下午,深圳市劳工维权组织——打工者中心负责人黄庆南被两名刀手砍伤

对于珠三角劳工维权人士而言,这仅仅是一起最新的暴行。在一周前的11月13日,龙岗“公民代理”李金薪也遭到不明身份男子的绑架和殴打。另外,至少还有两名维权人士近期遭到暴徒袭击,另一些人则受到不同方式的恐吓。珠三角劳工维权人士进入发端以来最艰难时期。

《南方都市报》记者 龙志 发自深圳

11月13日,深圳龙岗“公民代理”李金薪遭到不明身份男子的绑架和殴打。在调解劳工与企业的纠纷时,他们的生命安全时时受到威胁。

民间维权人士做了很多政府应该做的事,推动了政府的工作,深圳在维护劳动者权益方面、在法制建设方面在一步一步地完善,深圳的公民代理是起了一定推动作用。——深圳市总工会副主席王同信

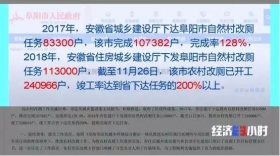

10月11日晚上,打工者中心被3个手持钢管的年轻人砸烂大门。11月14日晚上,中心室内用品又被暴徒打砸。一周后,该中心领头人黄庆南几乎被人砍断左腿。图为打工者中心内景及黄庆南在抢救中。

劳工NGO和“公民代理”作为珠三角重要的民间力量,有着深厚的群众基础和生存空间。尽管招致“财务不透明”、“管理方式落后”的激烈责难,但在国家力量撤退时,它们有效地化解了劳资冲突,为劳工伸张正义。他们是农民工的一部分,政府应以更宽容的思路对待这一群体。

在过去的7年里,黄庆南要接触形形色色的工伤病人,他看过被卷进机器的胳膊,被铁锤砸碎的脚踝、大腿、胸腔,甚至脑袋。当然,最多的还是断指,这在珠三角的工厂里再寻常不过,每年,都有超过4万节手指被机器切断。

当珠三角这台巨型GDP机器开动时,马达轰鸣日夜不休,遮掩了工人们受伤的惨叫,黄庆南和他的同行们却在认真聆听工人的痛苦。他在深圳龙岗注册了一家“打工者中心”,这是一家专门为工人提供维权咨询的非营利性草根组织。

当工人们向黄庆南举起他们的残肢断臂时,他总在问自己,“要是哪天我断了手脚,该怎么办?”

现在,他终于要面对这个问题了。11月20日下午,黄庆南走在龙湖新村的路上,尾随其后的两名刀手,将一柄40厘米长的砍刀砍进他的左腿,之后是肩膀、后背、右腿……左腿筋骨、血管、肌腱与神经全被砍断,只剩少许皮肉相连。

对于珠三角地区的维权人士而言,这仅仅是一起最新的暴行。在一周前的11月13日,龙岗“公民代理”李金薪也遭到不明身份男子的绑架和殴打,另外,至少还有两名维权人士近期遭到暴徒袭击,另一些人则受到不同方式的恐吓。珠三角劳工维权人士进入发端以来最艰难时期。

据深圳当代社会观察研究所(ICO)主任刘开明博士观察,如今在珠三角,像“打工者中心”这样的NGO(非政府组织)有50多家,而浮出水面的维权人士有200多人。另一名“公民代理”朱兴银则称,在当地,以收费为主的维权者多达数千人。

从第一代劳工律师周立太到面临残废的黄庆南,劳工维权人士在这里生根、发芽、壮大,仅仅用了10年。但这个迅速膨胀的过程也正在招致“财务不透明”、“管理方式落后”的激烈责难。

维权人士从哪里来

一些工伤患者逐渐成为帮助其他劳工维权的专业人士,并成立了相应机构

1996年,黄庆南从福建来到深圳做起了保安,三年之后,他当了一家工厂的生产主管。1999年11月7日深夜,黄庆南在工厂宿舍睡觉时被人用硫酸泼在脸上及胸前,全身Ⅱ度Ⅲ度烧伤27%,严重毁容。

黄庆南躺在龙岗医院陷入绝境,他的父亲和妹妹找到了周立太。周是一名来自重庆万州的律师,从1996年开始,他在珠三角地区代理了4000多例诉讼案件。在他之前,还没有一个律师帮民工打过官司。周立太的诉讼活动改变了劳资官司中对劳工近乎歧视的格局,比如过去深圳断一只手只赔33101.25元,现在则需要赔30多万元。

周立太为黄打官司。通过数次诉讼,厂方同意垫付医疗费15万元,之后对黄再也不管不问。法院以“厂方24小时均有保安人员管理,已经做到了一般性的安全防范管理工作”为由,驳回黄向厂方工伤索赔的诉讼请求。

二审后,周立太退出这场诉讼,“我至今仍认为,这宗官司存在着司法不公,在工厂宿舍里被泼硫酸,厂方居然没有任何责任!”上周,周在电话里对本报记者说。

在上世纪90年代中期,没有多少人愿意倾听工伤案件的不平。“最初,打官司劳工根本别想胜诉,政府部门也不会理睬这些事情,好像与他们无关。”周立太说。

在1997年,第一个报道周立太的,是《深圳法制报》记者刘开明。他去采访时,看到周的租房里住满了工伤病人,大为震惊。“周立太的诉讼活动,提高了劳工的斗争意识和团结意识”,2001年,受周的影响,刘开明创办了深圳当代社会观察研究所,也走向了劳工维权之路。

据记者调查,至少有三位在深圳的劳工维权机构发起人,最初是由周立太帮他们代理工伤诉讼。通过诉讼,他们学到了很多法律知识,也得到了一些境外民间机构的支持。

黄庆南在香港一家民间团体的资助下完成了治疗。2003年6月,康复后的黄庆南到一家叫做“打工者职业健康中心”的机构做义工。职业健康中心成立于2000年,实际就是一个为外来工提供廉价医疗服务的诊所。

2003年12月,在香港民间团体的资助下,黄庆南将职业健康中心注册为个体工商户,正式成立深圳“打工者中心”。相对于此前的医疗服务,他们有更大的想法是开展工人教育、劳法咨询、工伤互助。中心的5名工作人员都曾是工厂一线工人,有两名还受过工伤。

2005年至2006年,打工者中心运作日趋成熟,工伤、劳资纠纷咨询个案从每月数10个,上升到200个。在2006年,中心有记录的咨询个案超过2400个。

从2002年开始,珠三角专门为外来工维权的NGO进入蓬勃发展阶段。此后一年间,新成立的此类NGO达10多个,它们主要致力于为珠三角数千万民工处理欠薪、工伤等劳资纠纷。

“从身份来看,劳工维权机构发起人大多数来自一线工厂。相当一部分劳工机构的发起人或工作人员本身就是工伤患者,与资方和政府的长期交往增长了他们对劳工保护事业理念的认同,”华南师范大学公共管理学院教师黄岩从读博士期间,一直保持着对珠三角地区劳工组织的关注和研究,他认为,这是全球化背景下的劳工自救“。

维权组织艰难成长

民间劳工NGO多年的探索,为化解劳资冲突和维护社会稳定提供了有益参考

28岁的四川保安廖晓峰文化素质并不高,但他在1998年注册了国内第一个劳工NGO.那时,他身后的珠三角从全国吸引了4000多万劳工,也带来了占全国30%以上的劳动争议案件。

1996年12月,廖晓峰替老乡讨回第一笔工伤赔偿金,之后,他开始代理一些工伤案件,并收取相应的代理费,渐渐地有些“专业户”的味道了。

1998年8月1日,廖晓峰在广州番禺成立“打工族文书处理服务部”,决意为打工者提供更多的法律服务。此时,他的巴蜀老乡周立太律师正在珠三角为劳工奔走呼告。当廖兴冲冲地去办理营业执照时,工商部门却因廖晓峰未取得律师证,只批准“代理文书处理”,强调“不含法律咨询”。

“这也是所有NGO面临的问题,”黄岩的调查论文认为,“因为中国法律对NGO注册登记方面限制得非常严厉。劳工机构想以公开的劳工服务或劳工自我组织等名义注册基本上不可能。”

2004年,湖南洞口人张志儒和几名志同道合者在深圳筹备外来工协会,他们先去找工会合作,被告知这种事是坚决不支持的,因为中国有工会组织。后来张志儒写信给深圳市市长,市长批示给民政局,张志儒拿着市长的批示去找民政局,满以为这下肯定能批下来,却没想到民政局的工作人员说,“这事绝对不能批给你们,谁批给你们谁就要下台的。”

至今也是如此,在珠三角地区,劳工机构大部分是以个体工商户注册的,有一些根本就没有注册。张志儒的外来工协会终究没批下来,只能注册了一家“春风劳动争议服务部”。但张仍执拗地挂起了深圳外来工协会的牌子。

外来工协会宣称,凡是加入该服务部的工人会员可获得法律支持。它的目标是,三年后在珠三角地区的每一个工业园和镇区都有服务部的分支,发展5万名会员。

在张志儒看来,劳工维权组织将对外来工与资方的矛盾起到纾解作用。但政府显然并不这么想。珠三角的劳工组织绝大多数接受了境外基金的资助,这也决定了政府对NGO的态度。“总觉得有人在不放心地看着我们。”张志儒说。

近年来NGO的境况还是有所好转。“帮助工人理性维权,他们的行动逐渐得到政府默认或许可,”一位NGO人士介绍说。

但在2006年,深圳市人大会议期间,深圳外来工协会与其他几家劳工机构联合发起一个万人签名活动,要求当地人大修改关于劳动仲裁收费的相关法律规定,他们积极与人大代表联系,尝试在体制内发出自己的声音。

但张志儒们没有在人大代表里那里找到代言人,他的深圳外来工协会的牌子被强行取下。

劳动部门的牌子也被愤怒的农民摘下来了。2006年12月26日,工人张百宁因不满其讨薪诉求被驳回,一怒之下将悬挂在深圳市劳动和社会保障局所在大厦门口的深圳市劳动争议仲裁委员会招牌摘走;2007年2月5日,龙岗区劳动局招牌,再次被一群讨薪半年无果的工人摘走。

这些事情的发生足以让劳工维权组织的领头人们对企业工会的作用嗤之以鼻。“它的存在仅仅是某种宣传的需要。”刘开明说。在珠三角外来工领域,工会被称之为“聋子的耳朵”。

“劳工权益被大量侵犯,症结在于政府缺位,工会无为,”刘开明认为,在此背景下,民间劳工维权组织正起着“补缺”的作用。据介绍,刘所领导的深圳当代社会观察研究所,现已成为国内规模最大的劳工NGO,与黄庆南等劳工NGO不同,他们在寻求一种更为宽广的道路,“与外来工维权个案相比,劳工组织为工人建立一个表达自己利益的平台也许更有意义。在这里劳工可以平等地与老板对话、沟通,更有可能促使劳资双方达致双赢。”

在广东开平兴达公司,深圳当代社会观察研究所与SAI8000认证机构在工厂中建立了“员工委员会”。作为工人与企业沟通的渠道,员工委员会不仅有效地提高了工厂管理效率,得到了工人的肯定和认同,还在社会上引起了广泛的反响,兴达公司的员工委员会代表多次到其他工厂传播经验。

尽管对这一模式在珠三角地区能否全面推广,政府还一言未发,刘开明仍信心十足。他说,珠三角民间劳工NGO多年来的探索,为化解劳资冲突和维护社会稳定提供了有益参考,“对政府而言,理性面对并接纳民间创造,这是一种创新制度的开始。”

膨胀过快 良莠不齐

由于没有接受过专业的法律培训,劳工维权人员文化素质普遍不高

就在中国第一个劳工NGO的缔造者廖晓峰红得发紫的时候,媒体却对他倒戈一击。当地媒体的报道称,廖晓峰收了打工仔的钱却不办事。

之后,廖晓峰悄然出走,没有人知道他去了哪里。廖晓峰和他的“打工族文书处理服务部”昙花一现,存在不到半年,化为一个极具象征意义的符号。

廖的悲剧在劳工NGO和维权人士之间不断重演。12月4日,在深圳宝安区沙井某小区住宅楼里,维权人士朱兴银大声说,“我要清剿公民代理里的害群之马,让他们永不得翻身。”

像朱这样的维权人士通常又被称为“公民代理”。华南地区每年数以万计的劳动争议诉讼产生了巨大的诉讼市场,而持证律师收费昂贵,外来工根本无法负担高昂的诉讼费用。朱兴银说,据他掌握的数字,在珠三角地区活跃的公民代理至少有2000人。

在中国现行法律程序下,一个劳动诉讼案件很难在一年内得到解决,一个劳动诉讼可能把一个工伤工人磨练成一个出色的劳工法律专家。

这位四川省大竹县的农民不时强调自己的低学历和高水平,他说,“我虽然小学毕业,但打劳动争议‘官司’的水平比有些专业律师还要高。”

他说,每天找他打官司的人都在排队,他共代理了600多起“官司”,累计为农民工讨回工资、经济补偿金、工伤补助金等超过100万元,他自己每年收入不下20万元。

但更多的是混乱。今年三月,“公民代理”冯水清说只要2000元钱就可帮朱兴银搞定法官,赢得官司。朱兴银给了钱后,冯水清却消失了。

朱还在控告一名姓肖的女“公民代理”,在未办理营业执照的情况下,长期以他的劳动争议服务所名义招揽客人,并伪造了他的印章,诈骗钱财。

“公民代理都是居无定所,打一枪换个地方,经常有劳工被骗走血汗钱”,朱兴银说,这个队伍膨胀过快、永远良莠不齐。

“我不做事,每个月也可以拿到9000元的工资,”他目前是当地三家工厂的法律顾问,在上个月还买了一辆长安商务车。从另一个角度来看,帮劳工维权,也是他跟工厂维持关系,累积财富的筹码,他说,“对老板不能一棍子打死,他们死了,我们怎么活?”

深圳市宝安区劳动局副局长许进接受媒体采访时也表示,由于没有接受过专业的法律培训,农民工职业维权人员文化素质普遍不高,一般都是“夫妻店”、“兄弟帮”,背景复杂,流动性强。个别职业维权人为达到赚钱目的,鼓动员工集体上访、堵路、纠缠法官,严重影响投资环境。

“即便劳工维权NGO也存在种种问题,”通过对华南地区NGO的常期观察,黄岩博士说,“大部分NGO的自我完善能力较弱,财务不明晰。”

NGO作为一个组织已经具备了任何组织的弊病,有学者已经指出,中国的NGO精英化情结很严重,这也与NGO发展过程中的个人背景和社会条件有关,NGO能够从社会吸纳的资源十分有限。

被政府“收编”?

深圳市总工会拟在各街道成立工会维权服务中心,公民代理将作为律师助理进行维权工作

今年1月9日,深圳市公安、司法、劳动、地税、工商、城管等八个部门联手,打击“黑律师”,其矛头直指活跃在当地的公民代理。黄庆南的打工者中心也被列为“黑律师窝点”。

从1996年周立太在珠三角地区开展第一起工伤诉讼,这种站在法律空白地带为外来工奔走呐喊的声音,一直不为政府部门接受。2001年12月,龙岗区司法局认定周立太长期在龙岗区非法执业,并责令他立即停止非法执业行为。一审败诉后,周立太不服,上诉至深圳中院,仍被维持原判。

对立紧张的态度,在今年3月份有所松动。这10年间,劳工NGO和“公民代理”作为珠三角地区一股民间重要力量,有着深厚的群众基础和生存空间。尽管对于政府来说,这股力量可能会演化成一种不稳定的因素,政府更希望把劳资冲突牢牢控制在内部干预的范围之内,与政治稳定保持一致。

广东省总工会副主席孔祥鸿认为,不能将“公民代理人”这一职业维权群体等同于“黑律师”、“土律师”,他们是农民工的一部分,一味“打压”不是办法。与其把“公民代理人”职业维权群体推向对立面,不如采取一定程序把他们“收编”在工会等部门。

深圳总工会有关人士在接受本报记者采访时承认,年初整顿黑律师行动,“是受到了误导,总工会并没有参加实质性的打击。”

10月19日,深圳市总工会召集张治儒等16个“公民代理”,聚于深圳西乡大南湘酒楼召开座谈会。“开会的主题是,工会想了解民间维权者的个人情况和维权技巧,向我们取经”,张志儒说。

深圳市总工会副主席王同信评价民间维权人士“做了很多政府应该做的事,推动了政府的工作,深圳在维护劳动者权益方面,在法制建设方面在一步一步地完善,深圳的公民代理是起了一定推动作用”。

会议透露,早在6月份,针对公民代理问题,深圳市成立了三个调研小组。在一项初步计划中,深圳市总工会拟在各街道成立工会维权服务中心,计划把“这帮人”纳入,初定60人的名额,让他们作为律师助理进行维权工作。并提醒“这帮人”,不准和境外媒体接触;不准接受资助等。

朱兴银没有参加那次座谈,对于更多维权人士来讲,这是一项考验政府耐心的工程,“但不管怎么样,这个行业已经混乱不堪,至少需要一个监管机制。”

无助的伤者

劳工维权组织有效化解了劳资冲突,为劳工伸张正义,但他们的人身安全处于危险中

“打工者中心得罪过谁?”警察在医院询问黄庆南。但到目前为止,该案还没有什么新的进展。

黄庆南被砍后的三天,王鸿利代表深圳市总工会去医院探望。次日,记者在其办公桌上发现一份对“深圳维权人士被砍”事件的调查报告。王表示,正在向市委领导汇报,“目前不便发表看法。”

在政府态度有所明朗的同时,于明年1月1日起实施的《劳动合同法》却搅动了珠三角地区维权人士和企业之间的矛盾。

根据新法,企业在雇佣和解雇员工时将面临更为严格的监管,其中一条规定:已经为企业连续服务十年的员工有权签署“无固定期限合同”。尽管“无固定期限合同”并不意味着终身雇佣制,但对于企业而言挑战良多。

进入9月以来,政府和媒体发动宣传攻势,而NGO和民间维权人士则尤为积极。新法实施之前的劳资关系也日趋紧张,时有企业裁员消息传出。其中,以11月份,深圳华为将7000多名工作满8年的老员工,赶在2008年元旦之前,“主动辞职”,再“竞业上岗”最为引人注目。

黄庆南的“打工者中心”从9月底开始宣传,到10月份,共接待咨询347人次。

打工者中心,这个开在龙岗龙东社区的马路边的小门面,没有金字招牌,也无独特之处。境外基金的扶助,使得它以一种异常低调的方式,在那里待了7年。10月11日晚上,3个手持钢管的年轻人将店门口的玻璃门和卷闸门砸烂后,扬长而去。到11月14日晚上,暴行再度上演,几名手持钢管男子再度将“愤怒”发泄到店内的办公桌和玻璃门上,一名男子在行凶后叫喊:“我叫你们开不了店。”在黄庆南被砍前一天,被砸碎的四扇玻璃门才刚刚装好。

今年8月,中山大学一位大三女生在该中心做社会实践调查,近距离观察了30天,她描述那里的工作日程时说,“每周两次去医院探访工伤病友,两次去工厂和工人聊天,宣传法规。期间还组织一些工人代表去公园游玩,探讨劳工法律问题。”

打工者中心与“公民代理”的区别在于,中心不直接参与工人维权,只是提供法律或程序上的咨询。“黄庆南是个很乐观的人,也很善良,除了在听到工友讲述悲惨遭遇时显得十分烦躁,大多数情况下,脾气很好”,这位观察者说。

上周,黄岩和他的博士生时期的导师去深圳看望了黄庆南。黄岩回来时说,那条腿即便恢复,也将失去功能。

早在2004年,黄岩撰写他的博士论文时就阐发了民间劳工维权组织的意义:“在‘国家力量撤退’时,这些组织的活动有效地化解了劳资冲突,为劳工伸张正义。”

黄庆南和他的找工者中心为劳工提供了庇护,可是,谁来为他的那条脚提供安全保障?